概要

固体核磁気共鳴法(固体NMR)は、固体試料を破壊せずに、化学構造や分子運動性を解析することが可能です。固体試料の分子運動性の評価には緩和時間の算出が必要ですが(T2415参照)、混合試料や分子運動性の低い材料では、通常の反転回復法によるT1緩和時間の算出が困難な場合があります。本技術資料では、固体の有機材料やポリマーを例に、これらの試料に適用可能なT1緩和時間測定手法を紹介します。

T1緩和時間の応用測定手法

1)13C観測を用いた1H核の反転回復法

固体NMRでは1H核間の双極子相互作用が大きく、1Hスペクトルの分解能は高くありません。そのため、混合試料では複数の1Hピークが重複し、通常の1H反転回復法によるT1(T1H)算出が困難となります。

このような場合、13C観測を用いた1H反転回復法が有用です【図1】。まず、1Hを180°パルスで励起し、τ秒待った後に再び1Hへ90°パルスを照射します。ここまでは通常の反転回復法と同じです。本手法では、その後CP(Cross Polarization)法を用いて磁化を1Hから13Cへ移動させた後、13CのFIDを取得します。これにより、ピーク分解能の高い13CスペクトルよりT1Hが算出可能です。

【図1】1H反転回復法(13C観測)のパルスシークエンス

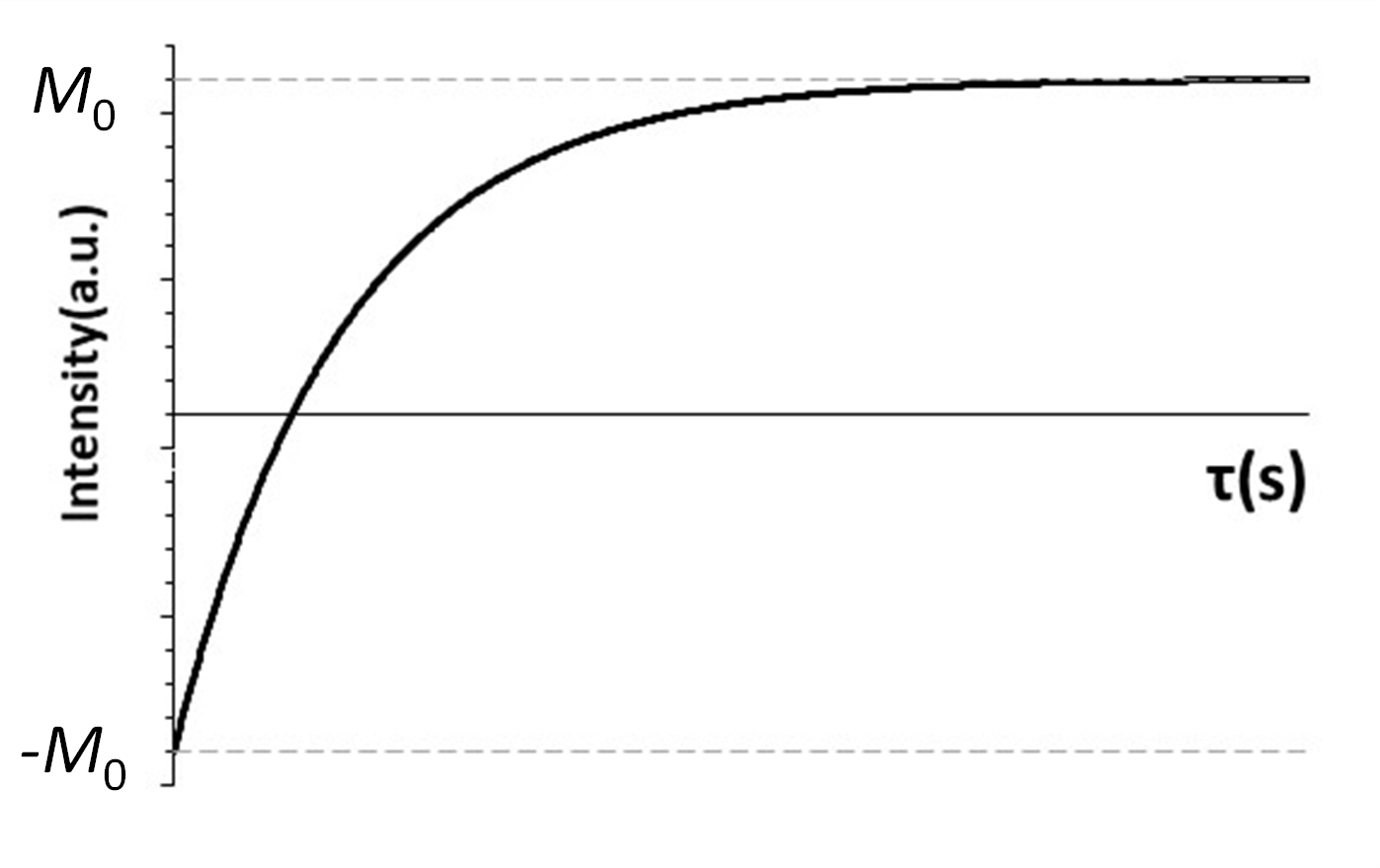

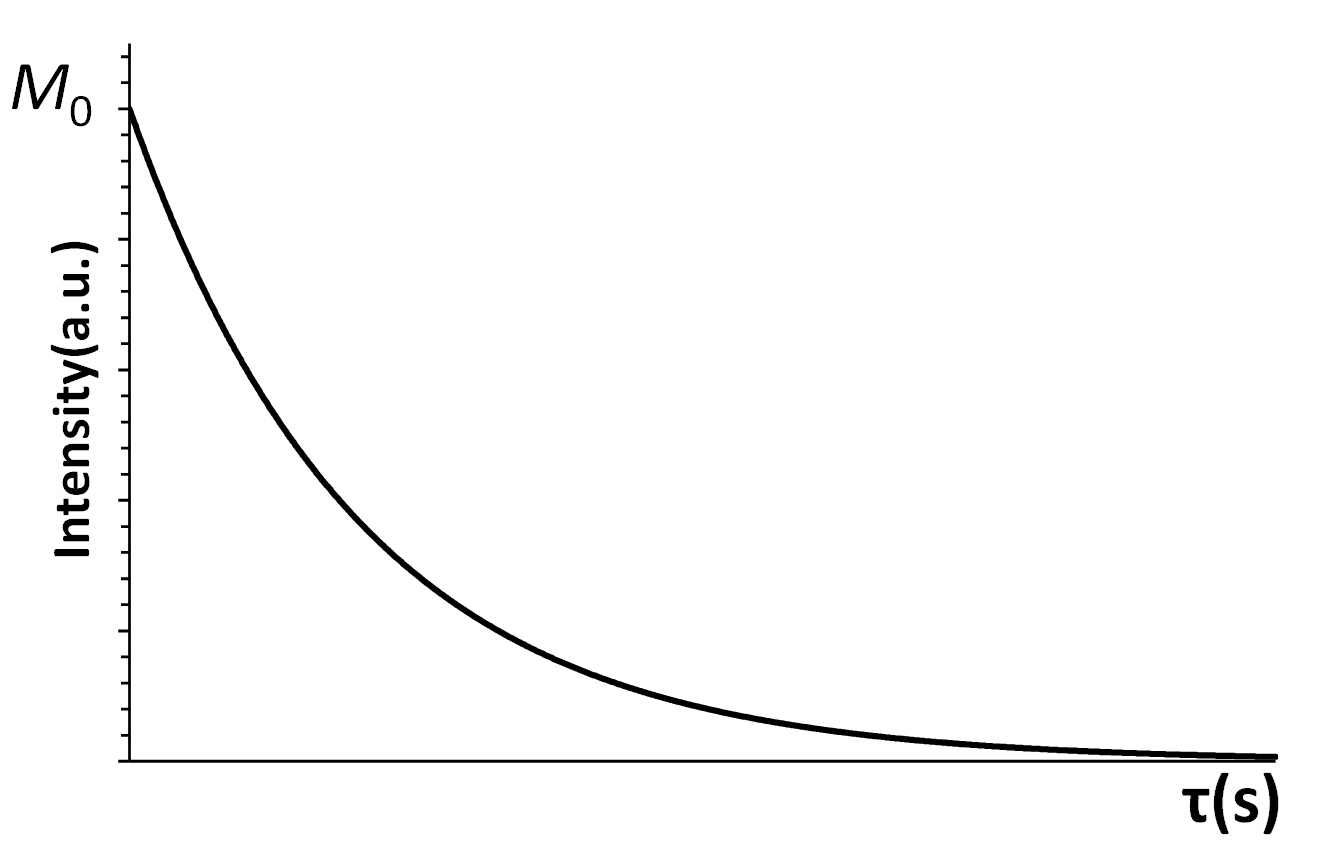

2つのパルス間の待ち時間(τ (秒))を少しずつ変化させながら測定すると、信号強度は以下の式に従い【図2】のように変化します( M0:最大の信号強度)。信号強度の変化は通常の反転回復法と同じです。

Mz (τ)=M0 {1-2exp(-τ⁄T1 )}

【図2】反転回復法での信号強度変化

例として、アダマンタンとα –グリシンの混合試料を用いて説明します。

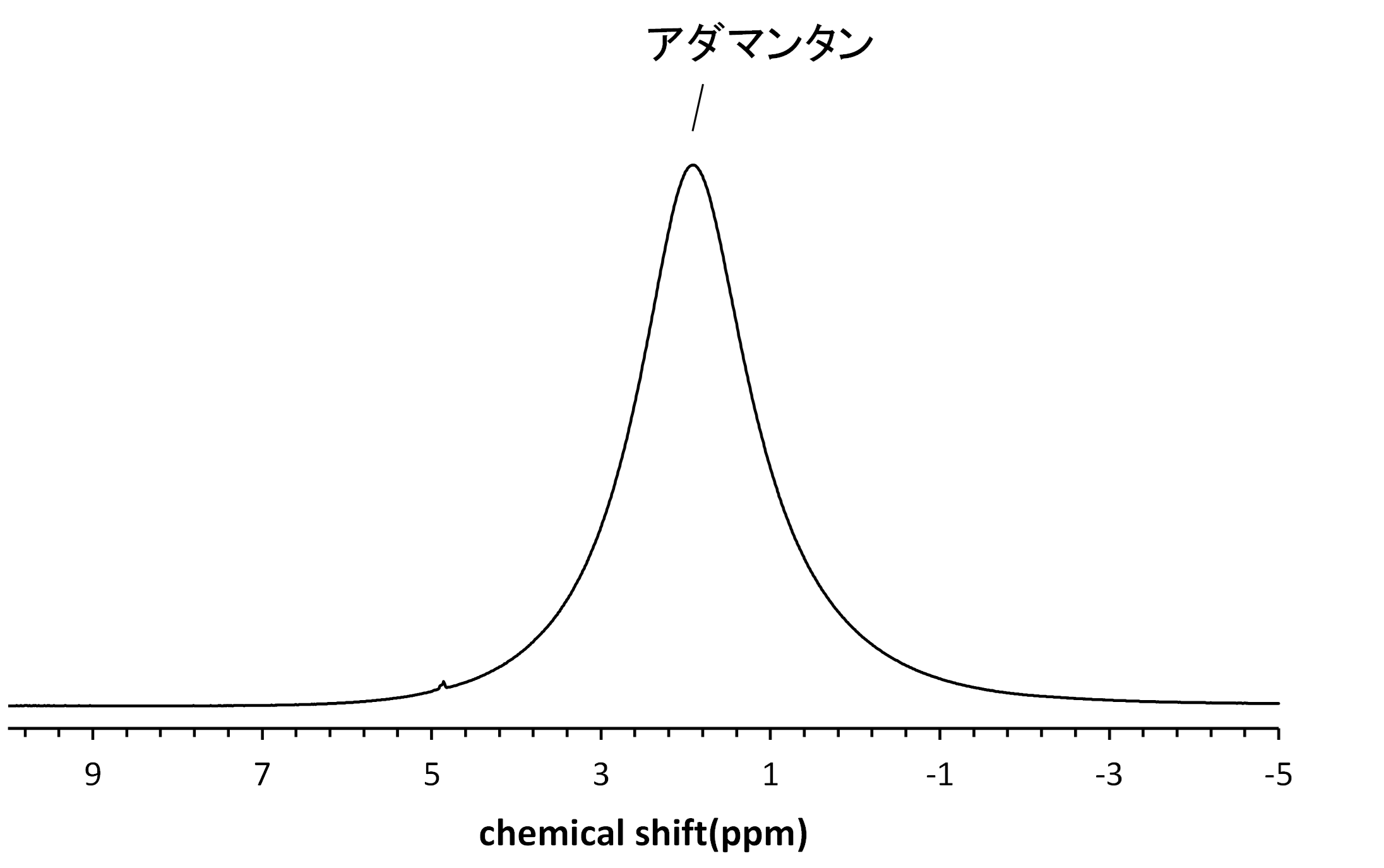

まず1H MAS NMRスペクトルを【図3】に示します。アダマンタンのピークは明瞭に観測されましたが、α –グリシンのピークは確認できず、通常の反転回復法によるT1Hの算出は困難と予想されました。

【図3】アダマンタン+α –グリシンの1H MAS NMRスペクトル(MAS = 7kHz)

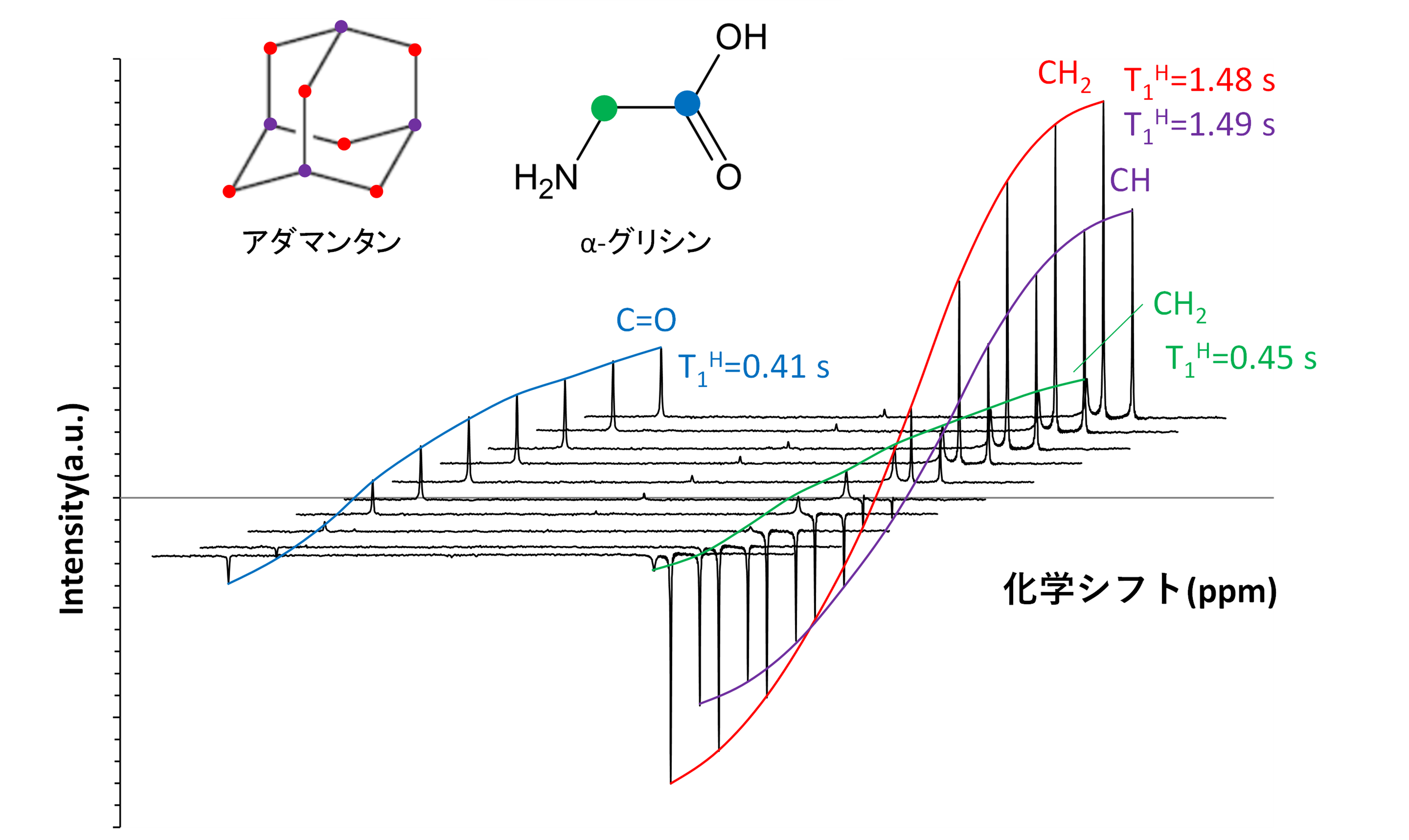

そこで、13C観測の1H反転回復測定を行いました【図4】。13C観測により、アダマンタン(赤、紫)とα –グリシン(緑、青)それぞれのピークを観測でき、信号強度からT1Hの算出が可能でした。

【図4】アダマンタン+α –グリシンの1H反転回復測定結果(13C観測)

なお、固体試料中では1H核間の双極子相互作用が強く、近傍の1H核同士でエネルギー交換が生じ(スピン拡散)、T1Hが平均化されます。今回の事例でも、アダマンタンのCH基とCH2基、α –グリシンのCH2基とC=O基ではT1Hがほぼ同等の値となりました。

スピン拡散が生じる距離はT1Hで20~50 nm以内と言われており、ポリマーブレンドの相溶性解析等でこの性質が利用されています。1)

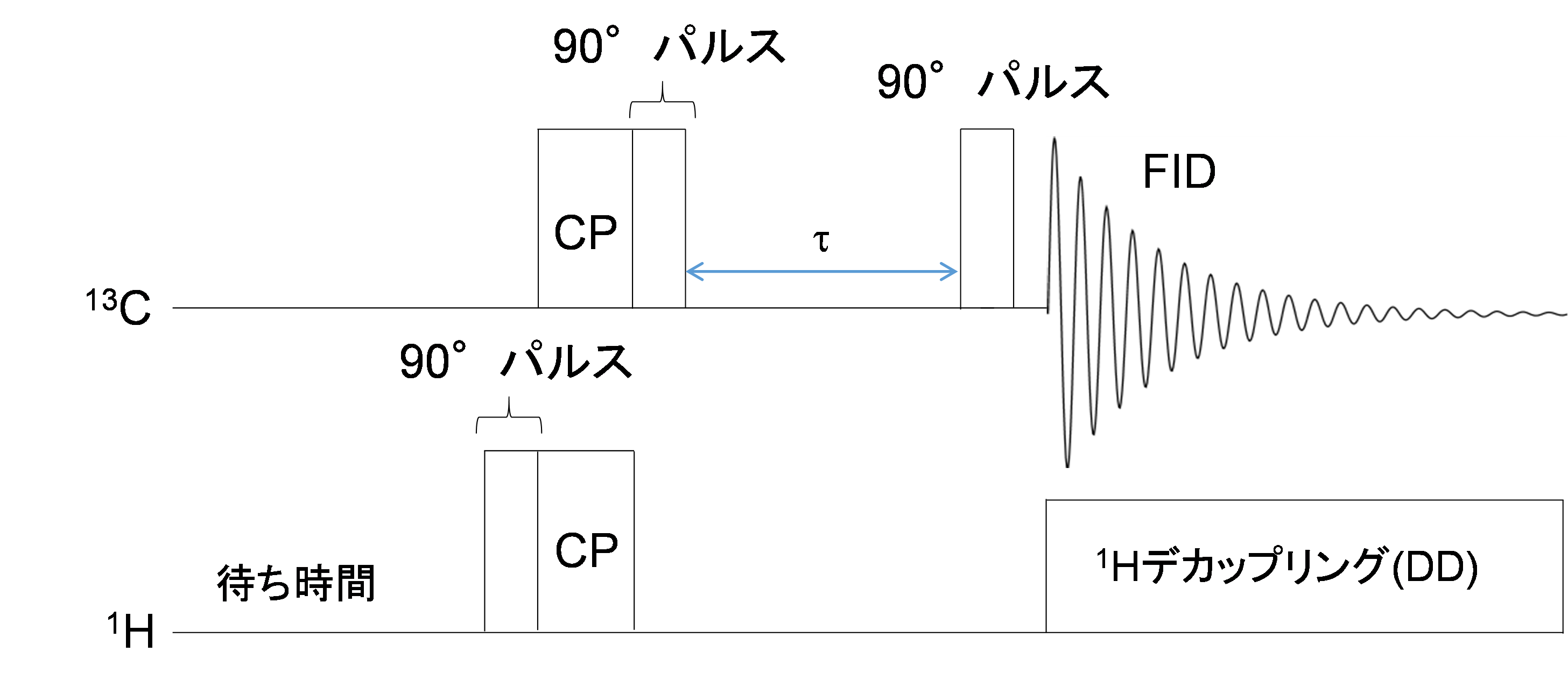

2)Torchia法

Torchia法ではX核(【図5】では13C核)のT1を取得します。パルスシークエンスは【図5】の通りです。まず、1Hを90°パルスで励起し、その後CPで磁化を1Hから13Cへ移動させます。その後、13Cへ90°パルスを照射、τ 秒待った後に再び13Cへ90°パルスを照射してFIDを取得し、13Cスペクトルを取得します。

【図5】Torchia法のパルスシークエンス

τ (秒)を少しずつ変化させながら測定すると、信号強度は以下の式に従い【図6】のように変化します( M0:最大の信号強度)。τ の増加に伴い、信号強度が指数関数的に減少します。

Mz (τ)=M0 exp(-τ⁄T1 )

【図6】Torchia法での信号強度変化

本手法のメリットは2つあり、1つはCP法を用いることでスペクトルの感度が向上する点です。もう1つは、FIDの緩和時間がT1Hで決まるため、13C の反転回復測定に比べ待ち時間の短縮が可能な点です

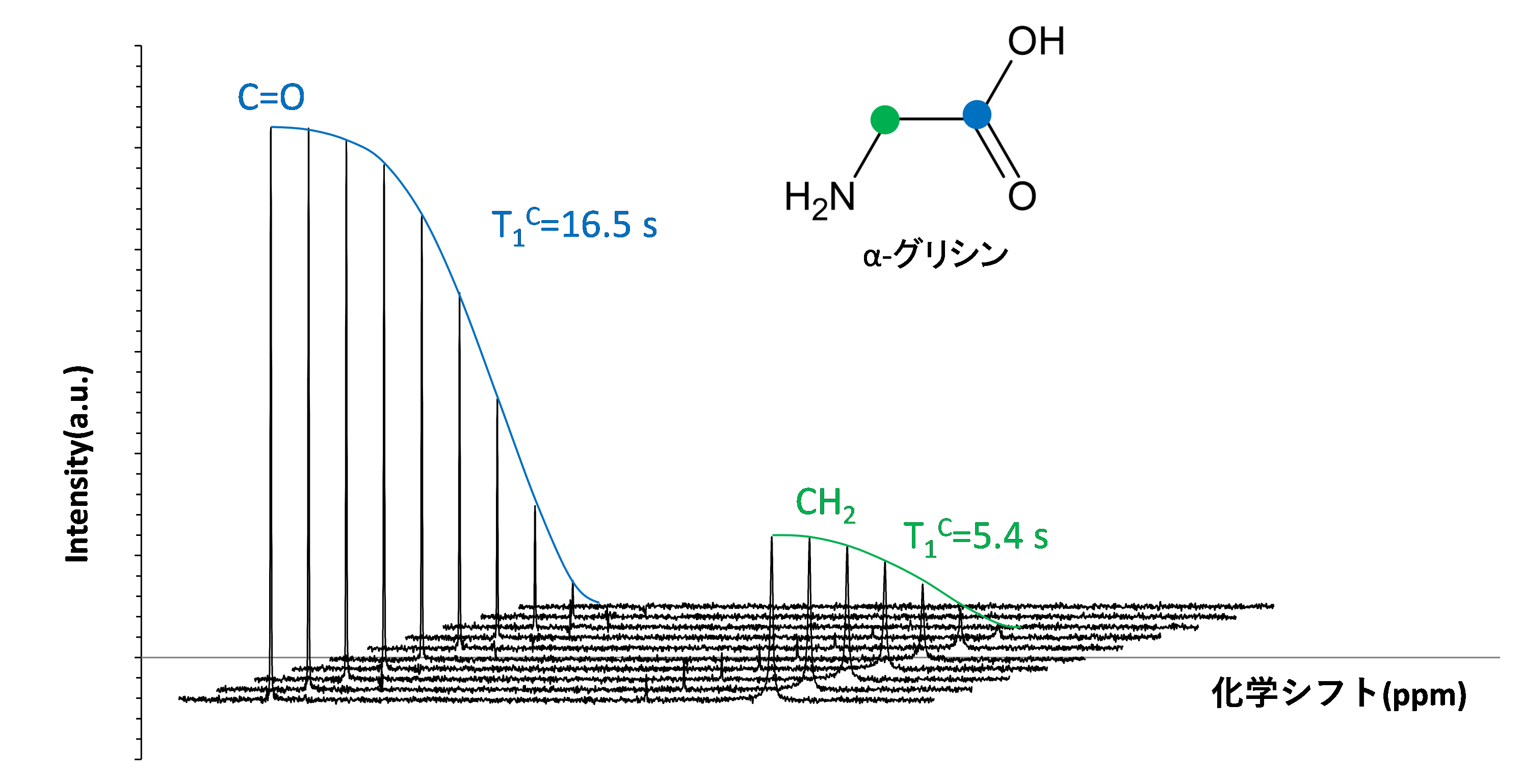

例として、α –グリシンの13C Torchia測定結果を【図7】に示します。Torchia法の測定時間は4時間弱でしたが、通常の13C反転回復測定では待ち時間を5×T1C(C=O) = 82.5s以上にする必要があり、測定時間は約18時間、Torchia法の4倍以上となります。

【図7】α –グリシンの13C Torchia測定結果(待ち時間 3s、積算回数 64回)

この例のように、結晶性の有機材料やポリマー、エンプラ等、1Hを多く含み分子運動性が低い(T1Cが長い)成分を含む材料ではTorchia法が有効です。一方、ゴム等の運動性の高い(T1Cが短い)材料では通常の反転回復法でも待ち時間を短く設定できるため、短時間で測定できる場合が多いです。

まとめ

今回紹介した手法の使い分けについて表1にまとめます。本手法を用いることで、通常の反転回復法では測定困難な材料のT1緩和時間が評価可能です。

|

核種 |

試料 |

測定手法 |

特長 |

|

1H |

単一試料 |

反転回復法 |

- |

|

混合試料 |

反転回復法(13C観測) |

高分解能な13CスペクトルよりT1Hを算出 |

|

|

13C |

高運動性試料 |

反転回復法 |

- |

|

低運動性試料 |

Torchia法 |

CP法を利用し、短時間でスペクトルを取得 |

参考文献

-

浅野 敦志, 高分子論文集, 64, 406(2007).