概要

核磁気共鳴(nuclear magnetic resonance:NMR)法は、分子構造や様々な分子間相互作用、分子の運動状態などを調べる手法で、高分子化学、生物化学、医学等の広範囲な分野で活用されています。本講座では溶液NMRの1次元スペクトル(1H、13C)で何が分かるのかについて説明します。

溶液NMRのスペクトル(1H、13C)1)

溶液NMRでは、官能基の種類や組成、官能基間の化学結合といった情報を得ることができます。これらの情報から未知化合物の構造決定を行うことが可能で、特に有機化合物に対しては溶液NMRが重要な分析法の一つとなっています。ここでは、有機化合物の1H及び13Cの1次元NMRスペクトルについて紹介します。

1)1H NMRスペクトル

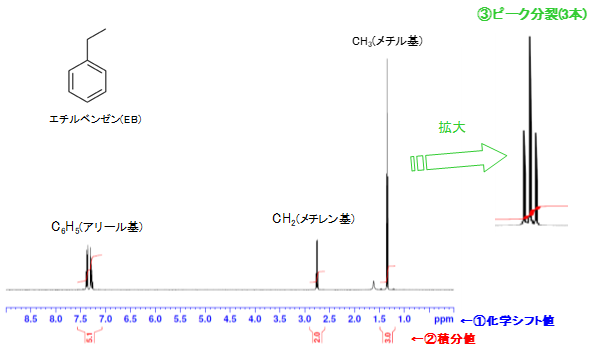

例として、エチルベンゼン(EB)の1H NMRスペクトルを【図1】に示します。

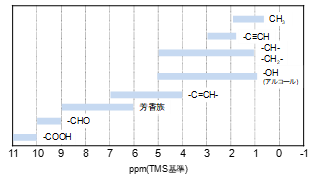

まず、各ピークの①化学シフト値から官能基の種類(メチル基、メチレン基、アリール基)が分かります(【図2】に代表的な官能基の化学シフト範囲を示しました)。

また、ピークの下部には、各ピークの面積から求めた②積分値が示されています。この積分値から、官能基に含まれる水素原子数比が分かります。下図では各ピークの積分値が

メチル基:メチレン基:アリール基=3:2:5となっており、EBの水素原子数に対応していることが分かります。

さらに、③ピーク分裂(間接スピン結合)から官能基付近の1H数が分かります。【図1】では、メチル基のピークが3本に分裂しており、隣接する水素原子が2つ(メチレン基)存在することを示しています。

【図1】EBの1H NMRスペクトル

【図2】1H核の化学シフト値

2)13C NMRスペクトル

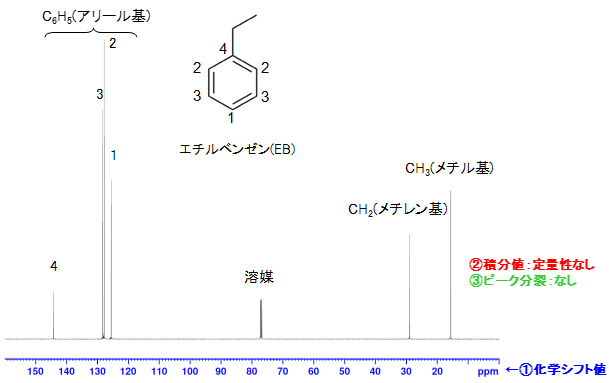

例として、EBの13C NMRスペクトルを【図3】に示します。

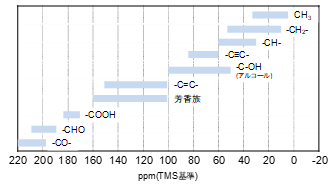

13C NMRスペクトルでも、先ほどと同様に①化学シフト値から官能基の種類を推定できます(【図4】に代表的な官能基の化学シフト範囲を示しました)。13C NMRではピーク観測範囲が0~200 ppmと広く、1H NMRよりピークが分離しやすい傾向にあります。EBでは、1H NMRで重複していたアリール基のピークが4種類観測されています(ピーク1~4)。

【図3】の標準的な測定では、ピークの定量性がないため②積分値から炭素数比を求めることができません。定量測定が可能な逆ゲーテッドデカップリング法を用いれば算出可能ですが、感度は低くなります。

また、【図3】の測定ではプロトンデカップリングという手法を用いています。これにより1H-13C間の間接スピン結合(講座①原理(T1712)を参照)が切断されるため、③ピーク分裂は生じません。13C核種の隣接水素数を調べる際には、次に紹介するDEPT(Distortionless Enhancement by Polarization Transfer)法がよく用いられています。

【図3】EBの13C NMRスペクトル

【図4】13C核の化学シフト値

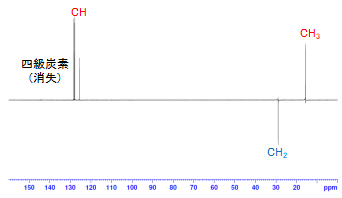

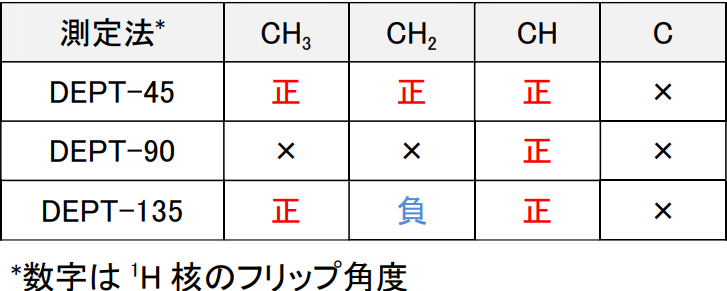

例として、EBのDEPT-135スペクトルを【図5】に示します。DEPT法では13C NMRに類似したスペクトルが得られますが、炭素の級数(水素原子の数)によってピークの現れ方が変化します【表1】。

DEPT-135を用いた【図5】では、メチル基(CH3)が正、メチレン基(CH2)が負、メチン基(CH)が正のピークとして観測されています。また、水素との結合を持たない4級炭素ピークは消失しています。

【図5】EBのDEPT-135スペクトル

【表1】DEPT法とピークの向きの関係

まとめ

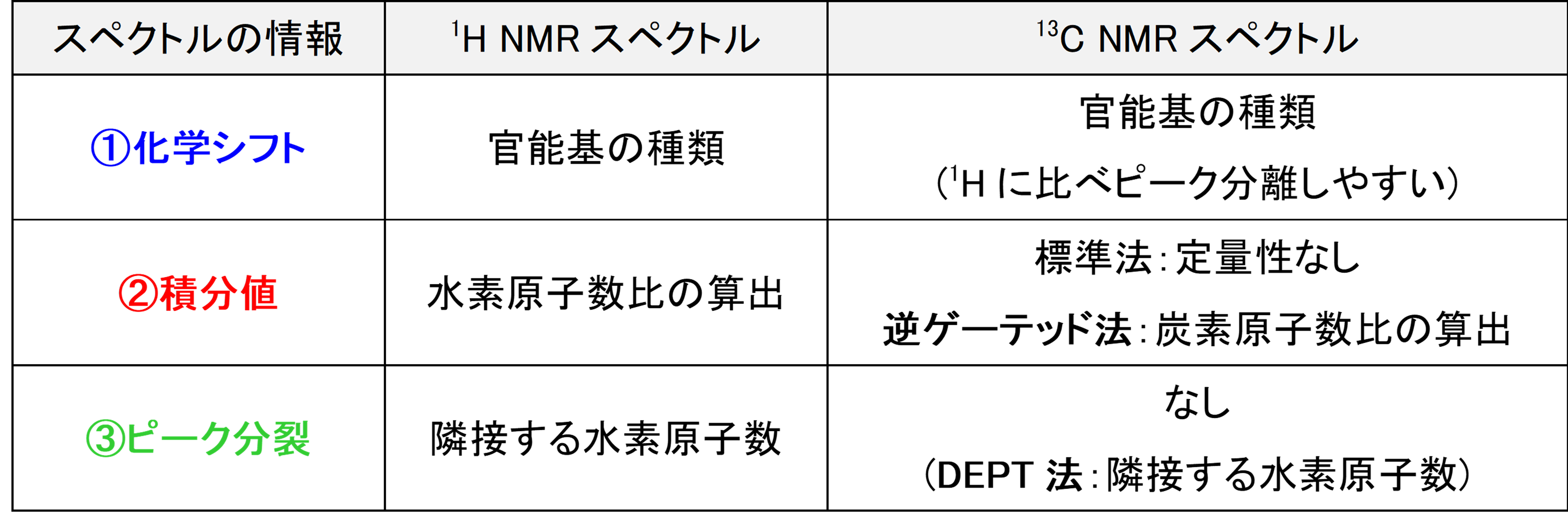

最後に、ここまで紹介した1次元の1H, 13C NMRスペクトルから得られる情報を【表2】にまとめました。

【表2】1H, 13C NMRスペクトルから得られる情報まとめ

簡単な化合物であれば、上記の情報から構造推定が可能です。しかし、分子量が数百以上になるとスペクトルが複雑化し、構造推定が難しくなります。このような場合、上記方法に加えて2次元NMR法による測定・解析が必要となります。2次元NMR測定例も関連技術資料で掲載しております。あわせてご覧ください。

参照文献

- R. M. Silverstein, F. X. Webster, D. J. Kiemle 著、「有機化合物のスペクトルによる同定法 第7版」、荒木峻、益子洋一郎、山本修、鎌田利紘 訳、東京化学同人(2006).