概要

異物混入によるトラブルを最小限に抑制する為には、異物の混入経路を探索し、混入原因を断つことが大切です。混入経路探索のヒントは、多くの場合、異物分析を行う事により得る事が出来ます。

一般的に、有機系の異物はFTIR分析で、無機系の異物は元素分析で、多くの情報を得る事ができ、弊社でも多くの実績があります。今回、異物のFTIR分析にマッピング機能を加える事により、従来は見過ごされてしまった恐れがある情報をピックアップできた事例をご紹介します。

分析事例

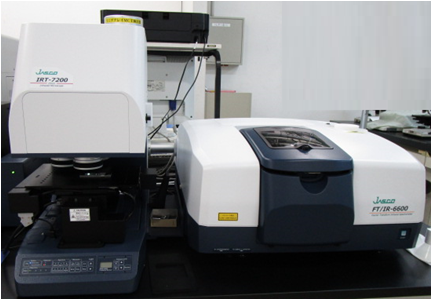

導入したFTIR装置はXYステージによる移動に加え、IR走査、多チャンネル検出器により、幅広いケミカルマッピング機能を搭載しています(数十mm~数μm)(図1)。今回はポリエチレンフィルムについて500μm角を20μmドットで625ドットスキャンした事例をご紹介します。

装 置 名 :FT/IR-6600/IRT-7200型(日本分光製)

スペック :透過、反射、ATR、顕微透過、顕微ATR

マッピング機能 自動ステージ

スマートマッピング

リニアアレイMCT

最小ドット:2.2μm(顕微ATR)

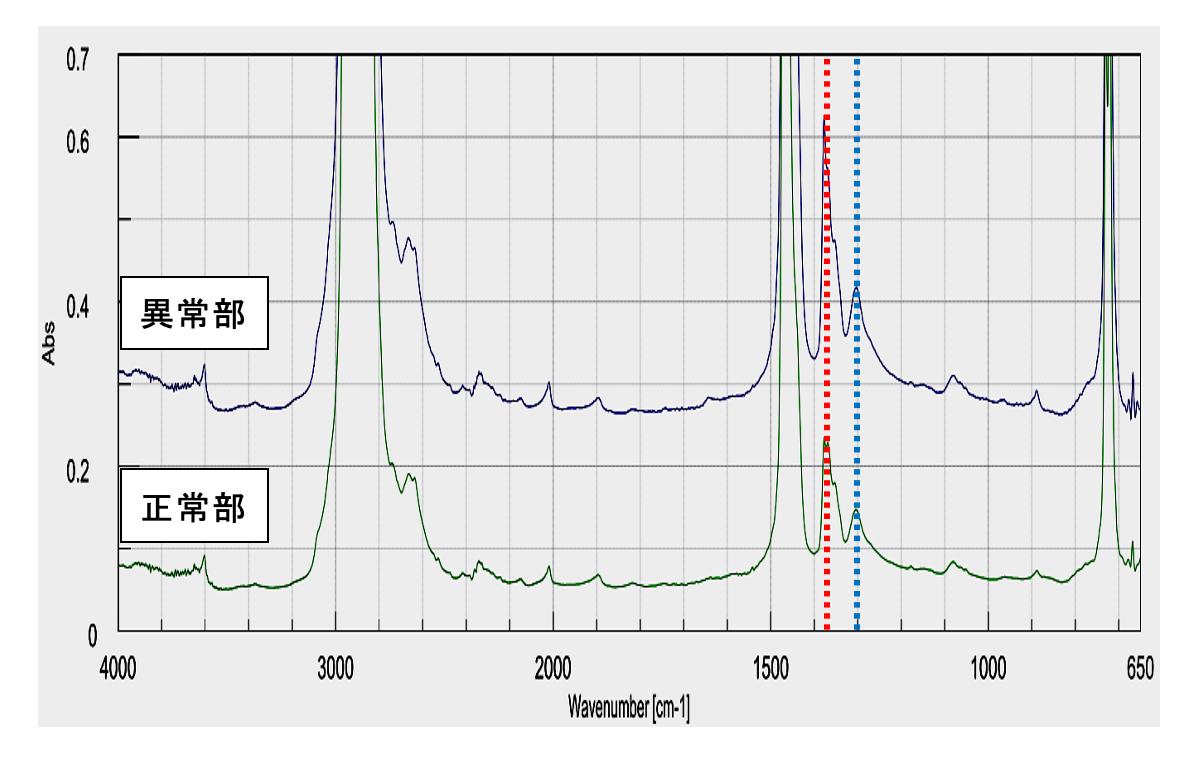

ポリエチレンフィルムには凹凸はないものの、若干透明度が異なる部分(異物)が存在していました。(図2)。異物部と正常部のスペクトルの比較を図4に示します。いずれも、ポリエチレンに特徴的なスペクトルで、明確な差がありません。しかし、詳細にみると、1377㎝-1と1355㎝-1の吸光度が若干異なっていました。この程度の差であれば、FTIR測定のバラツキの可能性もあります。そこで、二つの吸光度比(A1377/A1355)を取り、ケミカルマッピングを行いました(図3)。その結果、異常部およびその周辺で吸光度比が大きくなっている事が分かりました。1377㎝-1は末端メチルに、1355㎝-1はエチルに帰属される事から、正常部よりも密度が低いポリエチレン(LDPE)が混入した、と結論しました。また、目視では異常部周辺と正常部との違いは判別できません。しかし、ケミカルマッピングを行う事により、光学像では明瞭でなかった混入部全体の形状を明らかにすることが出来ました。

このように、マッピング計測は周辺に埋もれてしまいがちな微小な差が目的物と相関している事を簡便に評価する事が出来ます。

赤格子部分がマッピング領域

格子部分中央に異物がある。

異物及び周辺で吸光度比が大きい。

異常部(上)と正常部(下)の比較。

1377㎝-1(赤)と1355㎝-1(青)の吸光度が異なる。